|

도선국사 미륵혁명사상 건립 또는 장보고 관련 설...문양 몽골풍으로 고려 때 건립 주장도 운주사 탐방기

전남 나주 덕룡산 불회사를 구경하고 운주사로 가는 길가의 벚꽃은 정말 화사하다. 불회사와 운주사는 약 10km 떨어져 있는데 중간 갈림길에 작은 동네 중장터가 있다. 이곳의 행정 지명은 화순군 도암면 용강리 3구로 조선 전기에는 매월 음력 보름에 한 번씩 승시(僧市)가 열렸고 조선 후기에는 오일장이 자리를 잡았다.

우리나라에서 승려들이 많이 모였던 승시로는 화순의 중장터, 상주의 중장터, 계룡산 갑사 입구의 중장리, 지리산 천왕봉 길목 장터목, 안면도 중장리가 대표적이다. 운주사 아래 동네의 중장터 주변에는 천년고찰 개천사. 불회사, 일봉암, 도곡면 석천사, 죽림사, 장흥 보림사(寶林寺), 나한산(羅漢山) 만연사(萬淵寺), 모후산(母后山) 유마사(維摩寺), 금성산(錦城山, 451m) 다보사(多寶寺), 심향사(尋香寺), 능주(綾州, 화순) 쌍봉사, 화순 규봉암 등 많은 사찰이 있어 승려들의 왕래가 잦았다.

중장터는 5일과 10일에 시장이 열리고 중촌 다리 부근에 우시장이 있었지만, 광주에서 시내버스가 산골 오지마을까지 들어오면서 교통이 편리해지자 오일장은 1975년에 사라졌다.

▲ 운주골 정려각(사진:궁인창)

필자는 여행을 떠나면 한가하게 걷는 것이 좋아 계속 길을 걷는다. 40여 년 전에 포장 안 된 길을 걷다 효자와 열녀를 기리는 정려각(旌閭閣)을 보았다. 당시 정려각은 너무 오래되어 모든 것이 퇴락되어 있었다. 기와장이 흘러내리고, 문짝도 파손되고 비각 주변에 쓰레기가 많고 볼품이 없었다. 그런데 몇 년 전에 정려각이 정비되고 공원처럼 아름다워 차를 세우고 기념사진을 찍었다. 친구들에게 정려각 옆에 있는 수령 310년이나 된 노거수 느티나무를 알려주고 배경으로 기념사진을 찍었다.

운주사를 처음 방문했던 시절에는 포장도로도 없었고 동네에 전기도 없었다. 이제 세월이 지나 자연스러운 70년대의 풍광 모습은 모두 사라져 아쉬운 감(感)이 있다. 옛날 추억을 생각하며 논둑길을 지나가면서 덕룡산과 들판에 서 있는 노거수와 나주호 주변 숲이 정말 아름답게만 느껴졌다.

▲ 운주사 가는길 이정표(사진:궁인창)

고문헌 《신증동국여지승람 능성현조》에 있는 “雲住寺在千佛千塔之左右山背石佛塔名一千又有石室二石佛像異座” 기록으로 볼 때 천태산 운주사 주변에는 정말 많은 탑이 있었다. 사적 제312호에 세워진 대한불교조계종 송광사 말사 운주사는 1984년 이후 4차례 발굴과 석조불감 해체복원, 원형다층석탑 보수, 일주문 신축, 보제각 신축 등을 했다.

▲ 운주사 일주문(사진:궁인창)

1997년에는 운주사 와불 진입로를 정비하고 2019년에 사찰 입구에 공원을 조성하기 시작하여 깔끔하게 정비가 되었다. 예전에 논밭 경작지가 있던 작은 소로 길은 모두 사라졌지만 지금도 운치는 남아있다. 운주사 사찰경내에는 석탑 21기, 석불 93구가 잘 보존되어 있고 별자리와 관련된 거대한 바위와 채석장, 석재 운반한 흔적만이 호젓하게 남아있어 유네스코 세계유산 잠정목록에 16번째로 등재되었다.

화순군이 전남대학교박물관에게 의뢰한 조사보고서에는 전국에 운주사라는 절이 11개 있고 관련 문헌은 22건이 있다고 《雲住寺資料集成》에 기록했다. 지금까지 운주사에 관해 논문, 소설 등을 발표한 사람은 100명에 이른다. 그러나 유적을 뒷받침할 만한 문헌과 고고학적 유물이 발굴되지 못한 영향이 커서 다양한 이론이 생겨났다.

그동안 많은 사람이 통일신라말에 호족이 세웠다. 도선국사가 건립했다. 미륵 혁명사상을 믿는 천민 노비들이 새로운 세상을 꿈꾸며 천불천탑을 세웠다. 백제 유민이 만들었다. 장보고와 관련이 있고, 장흥 보림사에서 만들었다는 등 여러 주장이 있었지만, 확실하게 증명된 것은 아직 없다.

▲ 소재구 박사(사진:궁인창)

국립중앙박물관 학예연구관 소재구(蘇在龜)는 2001년 11월 24일 국립김해박물관에서 개최된 국립박물관 학술대회에서 〈운주사 탑상(塔像)의 조성 불사(佛事)〉 논문에서 “운주사 천불천탑이 고려를 침략한 원나라 병사들에 의해 1270년경 군사 목적으로 조성되었다.”라고 발표하였다. 당시 소재구 학예연구관은 “고려를 침략한 원 군부가 고려 삼별초 군에 맞서기 위한 군사 거점으로 운주사 천불천탑을 조성하고 이곳에서 원 병사들의 무운(武運)을 빌었다. 석탑과 불상들은 고려 말기의 질박하고 토속적인 모습과 함께 이국적인 모습을 보여주고 있고 사찰에 무더기로 탑과 불상을 조성한 것은 한국 전통 불교 양식에서 벗어난 것이다.

천불천탑 조성은 양적인 면에서 볼 때 엄청난 석재와 인력을 동원한 대규모 사업으로 탑과 불상의 스타일이 일률적이라는 점에서 고려말 어느 시점에 단기간에 조성됐다. 단기간에 많은 석공을 동원할 수 있는 사람은 당시 막강한 재력과 행정력을 지닌 세력이다. 천불천탑은 고려의 사찰 배치 양식이 아니고 탑과 불상에서 이국적 요소가 너무 강하게 나타나기 때문에 운주사 불사는 고려인이 아닌 외국인에 의해 이뤄진 것이다. 이런 추론을 바탕으로 시기와 정황을 감안할 때 이 불사는 당시 고려를 지배한 원나라 몽골족 군부 세력이 맞다.”라고 주장했다.

필자는 고궁박물관장과 국립해양문화재연구소장을 역임하고 퇴직한 소재구 박사를 전국해양문화학자대회에서 만날 때마다 운주사 및 지정문화재에 관해 궁금한 내용을 질문했다. 소재구 박사는 41만 점의 문화재를 조사하고 연구하면서 당시는 출처도 모르고 분류를 할 수 없는 문화재가 많았다고 말했다.

소재구는 한국학중앙연구원에서 이성미(李成美, 86세) 교수에게 한국미술사를 배우고 2001년 9월 30일 〈新羅下代와 高麗時代 僧塔 硏究〉을 제출하여 2002년 6월 문학박사 학위를 받았다. 이 박사학위 논문 발표로 우리나라 문화재의 탑의 명칭이 부도(浮屠) 대신 부처님사리탑(佛舍利塔, 佛塔)과 고승의 영골(靈骨)이 안장(安葬)된 승탑(僧塔)으로 표기가 구분되었다.

소재구 박사의 은사인 이성미 명예교수는 서울대 회화과를 졸업하고 미국 캘리포니아 주립대에서 박사학위를 받았다. 이 교수는 덕성여자대학교에서 박물관장을 역임하고 1989년부터 한국정신문화연구원에서 대학원생을 지도하고, 한국미술을 해외에 알리기 위해 조선왕조 의궤 연구를 시작하여 영문 책을 발간해 2011년 9월 29일 외규장각 의궤 반환 공로를 인정받아 국민훈장 동백장을 받았다.

이 교수는 제자들에게 “미술사의 고전을 섭렵하고, 기본에 충실하며, 세계인과 소통할 수 있는 언어를 습득하고 다른 주제에도 도전하며 악기, 노래, 운동 등 취미생활을 즐기고, 소득의 일정 부분을 기부하여 더 좋은 세상을 만들어가는 일에 참여하기를 바란다.”라고 조언한다. 이 교수는 2024년 3월에는 프린스턴대에서 《Recording State Rites in Words and Images: Uigwe of Joseon Korea》(국가 의례를 글과 그림으로 기록한 조선 의궤) 영문 책을 출간했다. 소재구 박사는 은사의 가르침을 충실하게 따라 트롬본, 베이스리코더, 기타, 대금 등 악기를 연주해 스승을 즐겁게 모신다.

▲ 운주사 석탑의 문양(사진:궁인창)

소재구 국립중앙박물관 학예연구관은 천불천탑이 몽골풍이라는 주장의 근거로 “몽골인들은 티베트 불교의 영향으로 다탑 조성의 관습을 지녔다. 운주사 불상들이 천편일률적으로 길쭉한 타원형 얼굴에 긴 코와 수인(손 모습)에서 이국적 형상을 드러내고 있고 원반형 탑, 계란형 탑과 같은 라마 풍의 낯선 모양이 나타나 있다.

탑에 나타나는 마름모형, X자형 등의 무늬는 몽골식 장식 도안과 관련이 있다.”라는 점을 자세하게 설명했다. 그는 당시 고려의 정황을 설명하면서 “당시 진도 제주도에서 몽골에 항전하는 삼별초 군에 맞서기 위해 가까운 곳에 군부의 주둔지가 필요했을 것이다. 따라서 천불천탑 조성 연대는 삼별초 군의 대몽항쟁기인 1270년 경이다. 화순은 인근 나주평야에서 군량미를 동원할 수 있었고 당시 국제 항구였던 영산강의 포구를 통해 중국과 교류가 수월해 군사 주둔지로는 제격이었다.”라고 추론하였다.

▲ 운주사를 함께 탐방한 친구 이유기, 배연형, 김진택(사진:궁인창)

필자는 2018년부터 2024년까지 몽골을 4차례 방문하고 돌아와 전남 화순 운주사 석탑에 등장하는 문양과 몽골의 생활 문양을 비교 분석하고 논문을 작성해 발표하였다. 몽골에서는 마름모꼴 ◇, ◇◇은 길상의 뜻으로 대문마다 그려져 있고 생활에서 ◇은 남자의 상징이고 원형 〇은 여성의 상징으로 하늘과 대지를 뜻한다는 것을 알게 되었다.

▲ 몽골 호스타이국립공원 엉거트 유적 돌궐인 제사유적(사진:궁인창)

몽골 호스타이국립공원에 있는 AD 6세기 엉거트 유적은 돌궐인 제사유적으로 돌무덤의 바깥에 게르 X자 격자무늬가 새겨져 있다. 필자는 몽골 탐사를 하면서 X자 격자무늬는 몽골인의 전통 가옥 게르의 기본 형태로 탄생을 의미하기도 하지만 죽음을 의미하며 연속성을 가진다. 운주사 탑에 나타난 X자 문양은 죽음과 추모를 뜻한다고 보았다.

▲ 운주사 석탑(사진:궁인창)

몽골 유목민은 북극성의 빛이 깃든 지성의 성소인 버드나무 격자 X자 집에서 태어나 목축을 하며 양과 염소 등을 키우며 살다가 불태워져 바위 동굴집이나 양지바른 산에 묻혀 북두칠성으로 향한다고 생각한다. 필자는 몽골 여행 중에 전통 유목민 숙소인 게르를 방문하거나 머물 때면 운주사 탑에 새겨져 있는 문양이 자꾸 생각나서 게르의 구조를 유심히 살펴본다. 탐사대원 박성룡은 음식을 잘 만들어 탐사 기간 내내 훌륭한 음식을 제공해 같이 요리하면서 게르의 보이는 X, ◇ 연속 모양을 설명한 적도 있었다.

▲ 몽골 게르 X자 격자무늬(사진:궁인창)

필자는 몽골 전통 게르에서 다양한 문양을 보았다. 몽골의 작은 마을을 방문하여 집 대문에 그려진 문양을 촬영하고 고비사막을 10여 일 동안 통과하면서 특이한 전통 문양을 보고 모두 기록했다. 아침에 게르에서 눈을 뜨면 침상에 앉아 자연의 바람 소리를 듣고 명상을 즐겼다.

▲ 〈게르 명상 시간〉 이효웅, 홍승원(사진:궁인창)

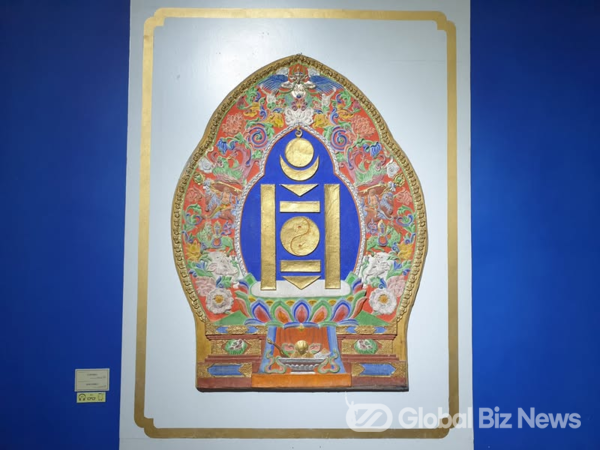

몽골 국기는 바탕에 노란 소욤보(Soyombo) 문양이 그려져 있다. 이것은 산스크리어어인 스와암부(Swayambhu)에서 기원한 것으로 ‘스스로 나타난다’라는 뜻으로 브라흐마를 뜻하기도 한다. 소욤보 문자는 1686년 몽골의 승려 자나바자르가 네팔의 네와르족이 사용하던 란자나 문자를 이용하여 전통적인 몽골문자와 돌궐문자를 활용해 만든 문자이다.

소욤보는 불, 태양과 달, 탱그리(하늘), 요새, 우정, 창, 과거 현재, 미래를 함축적으로 원형과 삼각형, 사각형 디자인이 함께 그린 것으로 다른 나라 국기에서는 그런 사례를 찾아볼 수 없다, 소욤보는 몽골의 상징으로 자연을 그대로 옮겨 표현한 것이다.

▲ 소욤보 문양(사진;궁인창)

소재구 박사가 운주사 천불천탑이 몽골풍이라고 설명해 준 이후 몽골을 방문하면 티베트 불교의 영향으로 생긴 탑과 길쭉한 타원형 얼굴에 긴 코와 수인(손 모습)을 가진 석인상을 관심을 두고 보게 되었다. 지방에 가면 라마 풍의 낯선 탑이 있나 확인하고, 박물관 도록을 구했다. 가정집 대문에 있는 마름모형, X자형 등의 무늬를 보고 모두 기록했다.

(다음 회로 이어집니다.)

생활문화아카데미 대표 궁인창 |